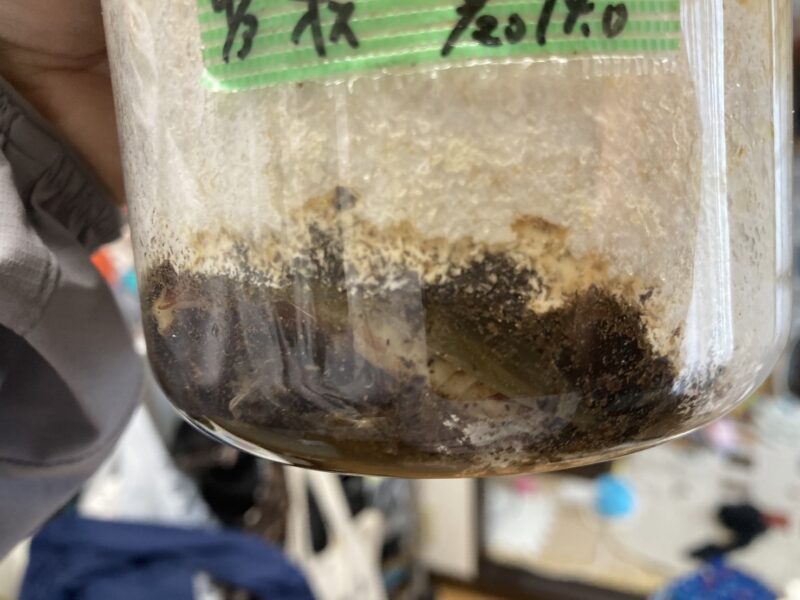

瓶の底に蛹室を作った

オオクワガタが菌糸瓶の底に蛹室をつくってしましました

この記事では、菌糸瓶の底に蛹室をつくり

羽化の真っただ中でそれを発見してしまい

なんとか不全を防げないか?と思い

やってみた作業について書いています。

発見時の様子について

オオクワガタはとても安全に飼育ができる種類のひとつです。

菌糸瓶であろうとマット飼育であろうと、同じように比較的簡単に成虫にすることができると言えます。

しかし、私は飼育開始当初は失敗が続きました。

原因は「構いすぎ」でした。

毎日毎日気になって、菌糸瓶を持ち上げて

食痕がないかな、大きくなっているかな?とワクワクしてました。。。

そんな失敗の原因がわかった時から

極力触らない、環境を変えないという風にしてきました。

しかし今回はあまりにも放置していたため

もうまさに羽化せんとするところで初めてその状態に気づき

今回のようなことになったのです。

掘り出し

瓶の底ですでに羽化への行動をしていました。

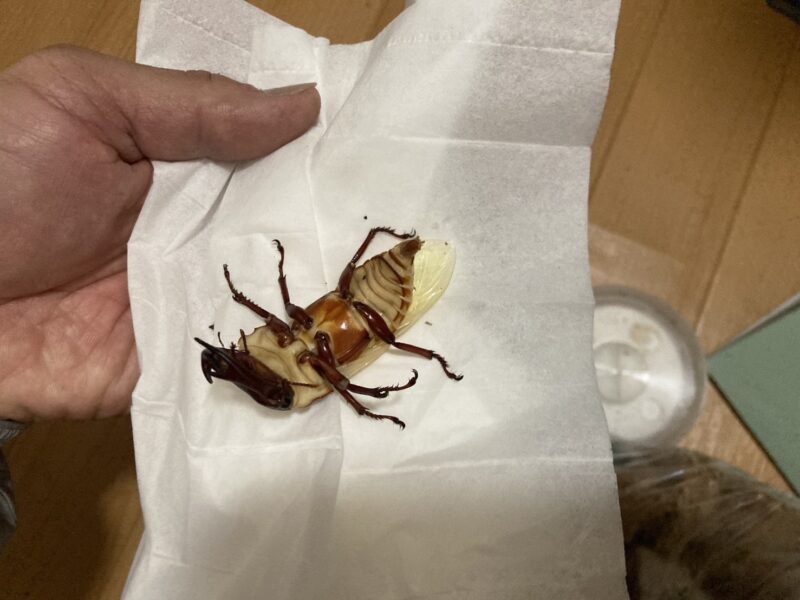

あとは大顎を起こして完了!という状態でした。

底にわずかに液体のようなものがあるように見えます。

蛹室自体もなんとなく狭いようにも思えます。

早く掘り出して、人工蛹室に移したい!と思いましたが

心配があります。

「はたして、この個体の固さは

掘り出しに伴う衝撃にどのくらい耐えられるのか?」

でした。

私の指で掴んでもいいのか?

触れること自体に問題はないのか?

なぞです。

大顎がまだ起きていません。

掘り出してわかったのですが、液体っぽく見えていたのは気のせいだったようです。

蛹室自体が狭いかどうかは結局わかりませんでした。

人工蛹室にどうやって移すのか?

まだ羽化するための最後の行動をしていない場合の

移し替えはとても簡単です。

人工蛹室さえきちんと作ってあげれば、せいぜい素手で触らずに

丁寧にやればいいのです。

しかし、もう幼虫の片りんがまるでなく

羽も白色ですが、出来上がっていて

へたにその部分に触れようものなら

それ自体が原因で不全にさせてしまう恐れを感じます。

今回は初めてのことでしたので

以下のことに気を付けて実施しました。

・人工蛹室に移すときには、個体には直接触れない。

ティッシュをフワフワな状態で用意しておき

そこに瓶自体を裏返してキャッチする。

・個体の体に無駄に菌糸くずをつけないように

できる限りスプーンで事前にきれいに掃除した状態で裏返した。

・蛹室に移す際も、ひっくり返した状態から

体を最終的には腹ばいに戻すのですが、これも

手際よく、負荷がかからないようにする必要があります。

頭の部分がようやく黒っぽくなった、という状態。

胸や腹部分はまだまだ白い。

やわやわボディーですね。

十分に注意しましょう。

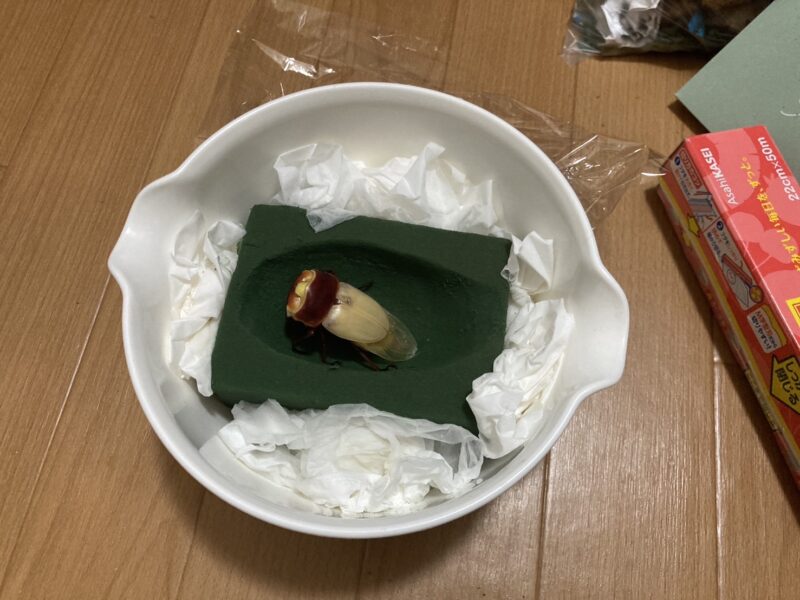

人工蛹室に移す

今回もホームセンターのコーナンで販売されている

「LIFELEX」の生け花差しに使うあれを買いました。

作り方のセオリーはあれこれとあるようです。

私は何度も作った経験がありまして

これの形自体が原因で失敗ということは一度もありません。

ちなみにこの人工蛹室の形は簡単に描くと下のようになっています。

しかし、トイレットペーパーで受け止めるのはうまいこといきました。

さすがに、この人工蛹室に移す瞬間を撮影することはできませんでしたが

ふわっと優しく移すことができました。

しかしこれで完了ではありません。

羽がまだ上翅の中に格納されていませんね。

これで時間が経てば少しずつおさまっていくのですが

このままでは危険です。ある程度この状況がすすんでいくと

意外と動いてしまうのです。

まだ赤いままの完成していない状態のままで

動き回ると、この人工蛹室の外の部分に

はまり込んだりすることがあります。

人工蛹室が乾燥しないために

水に浸しておきますので

このミニ容器の下は水浸しです。

羽化したばかりの虫にはとても良くないことです。

なので、下の画像のようなことをしておきました。

特にどうということはないのですが、まわりにティッシュを詰めておきました。

この画像は別の個体を扱ったときのものですが

羽化にうまく成功したら、こんな感じです。

まとめ

菌糸瓶の外から見て「うまく羽化できないかもしれない」と思うことがあれば

躊躇せずに対処しましょう

人工蛹室を作るのは一度やってしまえば案外簡単にできます。

手元に素材だけでもそろえておけば、すぐに対応できるので備えておきましょう。

今回のようにすれば、体が白い状態のものでも不可能ではありませんでした。

とても神経を使いますが私にできたのでみなさんもけっこう行けると思います。

とにかく、あとで後悔しないようにしましょう。

(私は対処を怠ったがために、過去に飼育上の最大の個体をミスミス☆にさせてしまいました。

今回の情報が皆様のクワガタライフにうまく役立ってくれれば幸いです。

コメント